Этнолог объяснила, почему нельзя работать в праздники по традициям белорусов

Порой праздничные запреты касались какого-то одного вида деятельности.

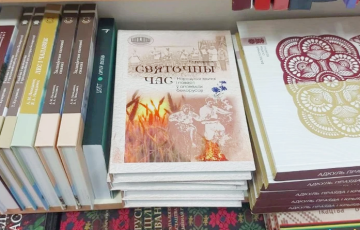

«Комсомолка» снова заглянула в книгу известного белорусского ученого-этнолога, кандидата исторических наук Татьяны Кухаронак «Святочны час. Народныя звычаі і павер’і ў аповедах беларусаў». Книга, вышедшая в издательстве «Белорусская наука» и уже выдержавшая переиздание, подробно рассказывает о различных традициях, которых придерживались белорусы в тот или иной праздник. Причем многое говорится устами самих сельчан про обряды и поверья - живым языком жителей деревень с его эмоциями и волнением.

Среди традиций были и различные запреты, предписания. Данной теме посвящен целый раздел солидного фолианта. Из него можно сделать вывод: главный запрет на тот или иной календарный праздник касался прежде всего отказа в этот день (а то и на целый период) от работы. Так что на большие праздники белорусы отказывались от хозяйственных дел, кроме самых необходимых, как приготовление пищи и кормление скотины.

Этот момент, можно сказать, был мировоззренческим для наших предков, придававшим ценность тому самому «святочнаму часу».

Кроме того, побуждала соблюдать запрет на некоторые виды работы в определенные традицией дни вера в неизбежное наказание. Последнее, в свою очередь, постоянно подтверждалось теми или иными жизненными случаями в семье или в деревне. Мало того: как пишет Татьяна Кухаронак, рассказы о самых значительных происшествиях, связанных с нарушением праздничного запрета на работу или что-либо еще и наказания нарушителя высшими силами, расходились по соседним деревням и шли далее, а значит, расширяли бытование традиционных верований среди сельских жителей. Наверное, это можно сравнить с историями из жизни, которые растаскивают по пабликам социальных сетей.

Особо крупные неприятности предрекались тем, кто нарушал запрет на работу в Пасху (по-белорусски она называется «Вялікдзень») и в Пасхальную седмицу. Татьяна Кухаронак приводит в книге запись из своей этнографической экспедиции. Жительница деревни Хутор Быховского района Могилевской области Евгения Орлова 1932 года рождения вспоминала жесткие последствия нарушения запрета на работу в Пасху, который по логике народного христианства является святотатством:

.jpg)

«На Пасху нічога ня дзелалі, крый, Божа. Градавая серада после Паскі, няльзя нічога дзелаць у эты дзень, можа случыцца плахое ў доме, асцярагаліся. Вот этых празнічкаў баялісь сільна. Вот раскажу вам. У маёй падругі, яна ў Трасне жыве, яна бярэменная была і мужык плёў карзіны. І после Паскі эта нядзеля няльзя нічога дзелаць абсалютна, а ён карзіны плёў на этай нядзелі – і радзілася ў яго дзеўка: і ногі, і рукі ўсё пазакручана, як карзіна. Праляжала сямнаццаць гадоў, толькі маначку кармілі, малаком кармілі, гадоў мо пятнаццаць, як яна памёрла, тая дзяўчонка. Такое гора. Бывала прыду, дак ён плача, плача, во, гавора, якое гора я сабе сдзелаў, карзіны, гавора, плёў. – Чаго ж ты не асцярагаўся, няльзя, як жэншчына бярэменная і карова цельная нічога дзелаць, дажа цыплята могуць павывесцісь і пазакручаныя ногі. Такая страшная эта нядзеля была».

Часто, считалось, наказание могло настигнуть нарушителя запретов через уничтожение итога его «греховной» работы – то есть касалось хозяйственных дел. Скажем, в деревне Перетоки в Столбцовском районе Минской области Софья Турко 1927 года рождения вспоминала о проштрафившемся на День памяти святых Бориса и Глеба соседе Андрюше:

«Ён на Барыса, два парабке на двое коней возяць жыта на Барыса, а ў нас ніхто нічога не робіць на Барыса. Ну, возіш – вазі. І знаяця што, не было ні хмары, нічога на свеце, адкуль як пузырочак нейкі ўзяўся – бах і згарэла. Поўнае гумно жыта згарэла як свечка. У Скамарошках гэтак сама было - возіць, возіць дзядзька снапы. Яму кажуць: «Куды ты возіш на Барыса». А ён: «Я ня прызнаю нічога». І,-- кажа,-- вечарам тожа схапілася хмарка, стукнула і згарэла гумно поўнае з жытам».

Еще одним «опасным» праздником в традиционном народном календаре белорусов Татьяна Кухаронак называет «Чудо». Этот день отмечалі в честь чуда Архистратига Михаила (в православном календаре этот день чтится 19 сентября). Распространено особое отношение к этому дню на Полесье – как западном, так восточном. И в народном понимании белорусов наказание за нарушение запрета на работу осуществлял сам праздник, который мог «начудзіць/пачудзіць/счудзіць». Словом, получалось чудо со знаком «минус».

.jpg)

Анастасия Гарольчук 1928 года рождения из деревни Мокраны Молоритского района Брестской области вспоминала во время экспедиции автора книги:

«Не то шо я чула, а са мною чуда было. Тут сусідка моя, нэдалэко жывэ і кажа: «Насця, там далэко за сілом колхозна картопля. Трактор іі выкопав вжэ, мы там назбіраем картоплі». Вона взэла в брата тачку, пошлы мы. Пошлы, назбыралы тэй картоплі. А там чэрэз канаву панські маёнтак. Мы на дорогу, а тут машина едэ туды, бортовая. Мы сховалысь і картоплю сховалы: там на полю такій агрэгат, шо сіно качае, мы пад тэй агрэгат, картоплю прыкрылы. І я пішла за тачкай. Прыехалы, а на полю такі кучы крапывы, бодзяк. Як улезлі мы в тэй бодзяк, а, Божа ж мій. А корчы такія, а не было ж карчёв. Эта на Чуда. Хочамо знайты тое поле і нэ можамо. А дэ мы ходымо? Корчі й корчі. А там шось страляе і мотоцыкол вурчыць. Это брыгадзір ездыв. Тоды сусідкі нэма. Я: «Дуня, Дуня». – Нэма. А дзе тая Дуня? Я забрала мэшок картоплі і пішла. Під раніцу прышла. До сусідкі: «Дуня, ты дома?» О такое чуда было. Нільзя работаць на Чуда».

[ArticleImage Id:176734]

Порой праздничные запреты касались какого-то одного вида деятельности. Яркий пример - Крестовоздвижение (Воздвижение Креста Господнего,

а по-белорусски – «Уздзвіжанне»), который православные отмечают 27 сентября, а католики (название у них Возвышение Святого Креста) – 14 сентября. Как пишет Татьяна Кухаронак, именно этот двунадесятый праздник информанты ее экспедиций в разных регионах Беларуси связывали с запретом посещать лес. Считалось, что земля начинает двигаться и расступаться в некоторых местах лесных массивов, а в эти провалы на зиму прячутся ужи, змеи, ящерицы. Белорусы говорили, что эти существа собирались массово в тех или иных местах, а затем земля снова сходилась, словно «закрываясь» до весны.

Само собой, такие встречи в осеннем лесу вызывали страх и жуткие ощущения, даже если результат нарушения запрета был пережит не лично, а через рассказ свидетеля. Вот пример рассказа от Софьи Путрик 1927 года рождения из деревни Клинок Червеньского района Минщины:

«Цётка наша пашла на ета Узьвіжаньне, дак чуць уцякла з лесу. Кажа, як глянула - дак і там, і там гэтыя гадзюкі, шыпяць, поўзаюць, круцяцца. Чуць са страху не памерла! Яны, кажа, у вырай сабраліся».